ゲームマーケット2017秋に一般参加しつつ、様々な方とボードゲームをしました。その中でも特に面白いと思ったゲームのご紹介です。

1.マンモス(評価:6/10)

写真は撮り忘れ。

親の指定した生き物を、順番に枚数を宣言しながら裏向きで出していきます。まず間違いなく途中で指定の生き物が足りなくなるため、どこかで指定された以外の生き物を混ぜることになります。

もし指定以外の生き物が混ざっていると思えばダウトを宣言するのですが、面白いのはこのときめくっていいのはダウト宣言した対象のカードのうち1枚だけという点。

つまり「マンモス2!」と宣言してだされたカードの一方がマンモス、一方が別のカードだったときにマンモスをめくってしまえば宣言が正しかったことになります。

宣言が正しければダウトした人が、間違っていればカードを出した人が場に出ているすべてのカードを引き取ります。手札を最も早くなくした人の勝利です。

生き物カードを種類ごとに全て集めた場合(例えばマンモスなら2枚)、そのカードが絶滅したということで手札から捨てられるため、わざと引き取るのも一つの手段になっています。

自分としては勘所のつかみにくいゲームで難しいですが、軽くて面白いゲームだと思います。

2.ハーフパイントヒーローズ(評価:未定)

写真は撮り忘れのためなし。時間の都合でゲーム説明的に3ディールだけ。

ポーカーでビット系のトリックテイキングをするようなゲームです。

手札をみて自分の取れそうなトリック数をビット、その後そのビットを外しそうな人をまたビットして、ポーカー的な役を出していきます。

特に面白い点は2つ。

1つ目は喧嘩勝利という3トリック連続で誰かが勝った場合の特殊勝利です。3連続勝利した人がディールの勝者となります。このときビットは全て無視され、得点できるのは3連続勝利者だけになってしまいます。

2つ目は6ディール連続で「自分のビット数を当てる」「喧嘩勝利」のいずれかだけだったとき、銃撃戦という特殊勝利が発生します。これはゲームの勝者で、これまでの得点を無視してその人が勝者となります。

ちょっと凝ったつくりで10ディールと長めのゲームですが、職人芸のような緻密さがあってとても好きです。早めにちゃんと10ディール遊んでみたいと思っています。

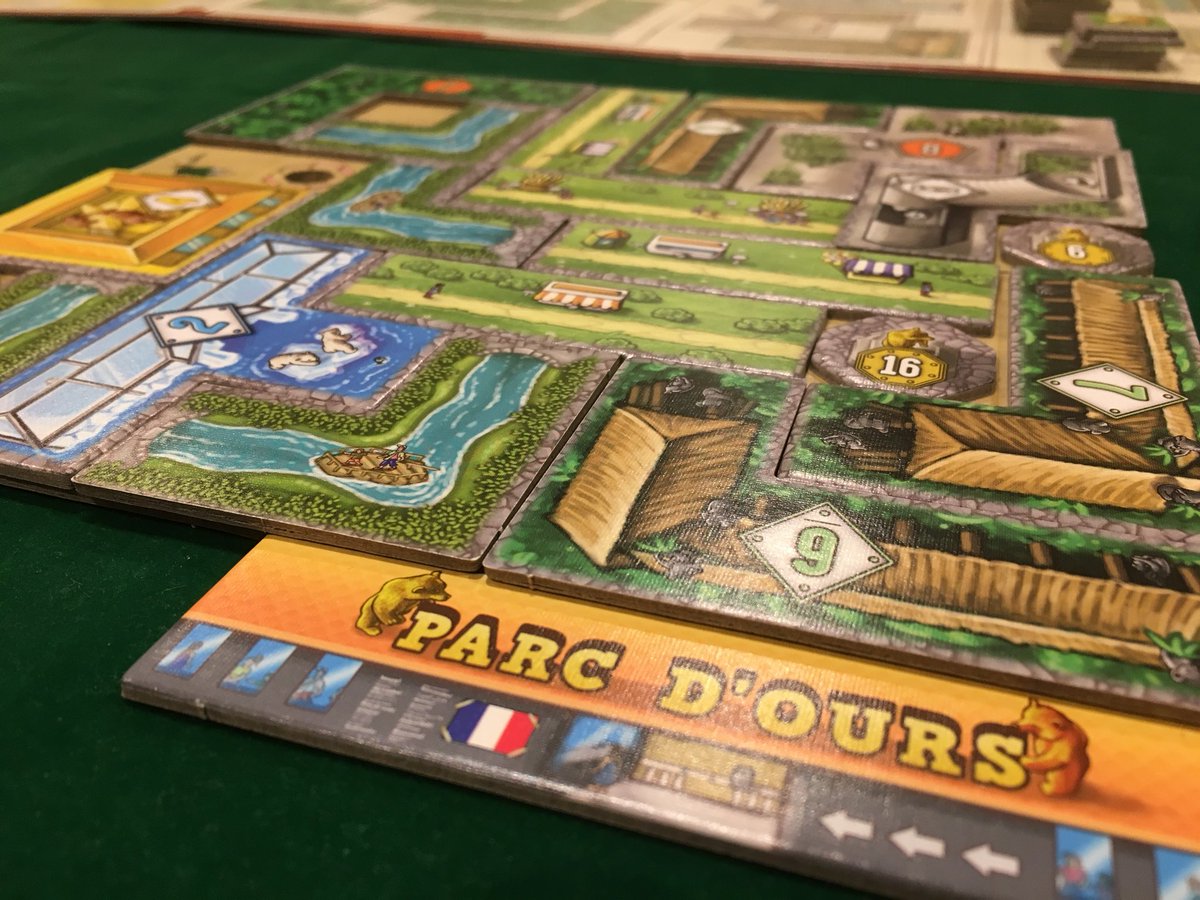

3.クマ牧場(評価:6/10)

計画性の大切なパズルゲーム。

自分のボードの絵柄を埋めるとそれに対応したパズルのピースやボードがもらえます。その連鎖を上手く考えて埋めていくのですが、パズルの埋め方によってボーナスがあったり、1ボード埋めるごとに得点の高い「像」をもらえたりと考えることは少なくありません。

4ボード誰かが埋めきったらゲーム終了で、テンポよく進むとあっという間に終わる意外と軽いゲームです。

4.サグラダ(評価:6/10)

ステンドグラスがテーマの、ダイスが鮮やかなパズルゲーム。

カードに色や出目の制限が描かれており、それをボードに差し込んで使います。もちろん対応するマスは色や出目を指定されたものでないと置けません。

さらに、縦横に隣り合うダイスは出目や色が一致してはいけませんし、ボード上で配置できるのは既にダイスの置いてあるマスの周囲8マスです。

この状態でラウンドの頭にまとめてダイスを振ってドラフトしていくので、ある程度首の締め合いになります。

自分がパズルが苦手なのもあると思いますが、若干見るべき場所が多く、個人的には少し情報量の多いゲームかなと感じました。

5.ガッチャ(評価:8/10)

写真撮り忘れ。

色々なルールを作ったり守ったり破ってるのを見つけたりするゲーム。

これまで何度も紹介している通り、パーティーゲームのマイベストなのでよかったら遊んでみて欲しいです。

6.ノコスダイス(評価:8/10)

写真撮り忘れ。

ダイスを使ったトリックテイキング。手元に残すダイスが今回のディールで取るトリック数のビットになるのでとても大事。

地味に遊ぶのが1年ぶりでしたがやっぱり面白い。もっと遊びたいゲームの一つです。

7.老師敬服(評価:6/10)

同人発のプロットゲーム。

簡単なリソースマネジメントとプロットですが、「敬服」という相乗りアクションが特徴的です。

全体的にリソースがカツカツで5ラウンドと短いため、ユーロゲーム的なやりたいことが全部はできない感じがリプレイ欲をそそります。

弟子の覚醒時の能力が覚醒前でも表記してあると一層遊びやすくなるんじゃないかと。

ホビージャパンさんから2018年春にリメイクが発売予定で、より面白く、遊びやすくなっていそうで楽しみです!

8.リトルタウンビルダーズ(評価:6/10)

ゲームマーケット2017秋の新作を早速。

ケイラスのようにアクションに対応する建物を建て、アクションを作っていくタイプのワーカープレイスメント。

盤面全体は見えているので計画性を問われ、さらにどこにワーカーを配置するか、どこに建物を建てるか悩ましくも楽しいゲームです。

4ラウンドしかなくリソースもカツカツで、かなりバランス調整に配慮されている感触があります。

セットアップ以外に運要素はありませんが、目標タイルが隠されていてそれぞれ内容が異なるため、極端に苦しい感覚もなく非常に遊びやすい良作じゃないかと思います。

9.おぼえなサイコロ(評価:7/10)

優しいメモリーゲーム。ゲームマーケット2017秋の新作で、試遊させて頂いて即購入しました。

手番ではまず山札からカードを1枚引き、公開した後裏向きで場に並べます。

その後ダイスを振り、出目に対応するカードがあると思えばその場所をいち早く指します。

カードの中に出目に対応するものが一つでもあれば正解で、そのカードをすべて受け取ります。一つもなければ間違いで、罰金キューブを一つ受け取ります。

カードを並べる場には限りがあるので、カードが溜まってくると間違った記憶でも当たることがでてきます。

さらに罰金キューブは3つ集まって初めて1失点なので、多少の間違いは怖がらずどんどん指差すことが推奨されたデザインになっています。

メモリーゲームながら記憶に自信がなくても楽しめるように配慮されていて、非常に楽しく遊べました。

カードの絵柄も非常に可愛く、同じカテゴリのでも別の種類(例えば猫ではスコティッシュフォールドとシャムなど)が描かれているものも多く必見です。

1.マンモス(評価:6/10)

写真は撮り忘れ。

親の指定した生き物を、順番に枚数を宣言しながら裏向きで出していきます。まず間違いなく途中で指定の生き物が足りなくなるため、どこかで指定された以外の生き物を混ぜることになります。

もし指定以外の生き物が混ざっていると思えばダウトを宣言するのですが、面白いのはこのときめくっていいのはダウト宣言した対象のカードのうち1枚だけという点。

つまり「マンモス2!」と宣言してだされたカードの一方がマンモス、一方が別のカードだったときにマンモスをめくってしまえば宣言が正しかったことになります。

宣言が正しければダウトした人が、間違っていればカードを出した人が場に出ているすべてのカードを引き取ります。手札を最も早くなくした人の勝利です。

生き物カードを種類ごとに全て集めた場合(例えばマンモスなら2枚)、そのカードが絶滅したということで手札から捨てられるため、わざと引き取るのも一つの手段になっています。

自分としては勘所のつかみにくいゲームで難しいですが、軽くて面白いゲームだと思います。

2.ハーフパイントヒーローズ(評価:未定)

写真は撮り忘れのためなし。時間の都合でゲーム説明的に3ディールだけ。

ポーカーでビット系のトリックテイキングをするようなゲームです。

手札をみて自分の取れそうなトリック数をビット、その後そのビットを外しそうな人をまたビットして、ポーカー的な役を出していきます。

特に面白い点は2つ。

1つ目は喧嘩勝利という3トリック連続で誰かが勝った場合の特殊勝利です。3連続勝利した人がディールの勝者となります。このときビットは全て無視され、得点できるのは3連続勝利者だけになってしまいます。

2つ目は6ディール連続で「自分のビット数を当てる」「喧嘩勝利」のいずれかだけだったとき、銃撃戦という特殊勝利が発生します。これはゲームの勝者で、これまでの得点を無視してその人が勝者となります。

ちょっと凝ったつくりで10ディールと長めのゲームですが、職人芸のような緻密さがあってとても好きです。早めにちゃんと10ディール遊んでみたいと思っています。

3.クマ牧場(評価:6/10)

計画性の大切なパズルゲーム。

自分のボードの絵柄を埋めるとそれに対応したパズルのピースやボードがもらえます。その連鎖を上手く考えて埋めていくのですが、パズルの埋め方によってボーナスがあったり、1ボード埋めるごとに得点の高い「像」をもらえたりと考えることは少なくありません。

4ボード誰かが埋めきったらゲーム終了で、テンポよく進むとあっという間に終わる意外と軽いゲームです。

4.サグラダ(評価:6/10)

ステンドグラスがテーマの、ダイスが鮮やかなパズルゲーム。

カードに色や出目の制限が描かれており、それをボードに差し込んで使います。もちろん対応するマスは色や出目を指定されたものでないと置けません。

さらに、縦横に隣り合うダイスは出目や色が一致してはいけませんし、ボード上で配置できるのは既にダイスの置いてあるマスの周囲8マスです。

この状態でラウンドの頭にまとめてダイスを振ってドラフトしていくので、ある程度首の締め合いになります。

自分がパズルが苦手なのもあると思いますが、若干見るべき場所が多く、個人的には少し情報量の多いゲームかなと感じました。

5.ガッチャ(評価:8/10)

写真撮り忘れ。

色々なルールを作ったり守ったり破ってるのを見つけたりするゲーム。

これまで何度も紹介している通り、パーティーゲームのマイベストなのでよかったら遊んでみて欲しいです。

6.ノコスダイス(評価:8/10)

写真撮り忘れ。

ダイスを使ったトリックテイキング。手元に残すダイスが今回のディールで取るトリック数のビットになるのでとても大事。

地味に遊ぶのが1年ぶりでしたがやっぱり面白い。もっと遊びたいゲームの一つです。

7.老師敬服(評価:6/10)

同人発のプロットゲーム。

簡単なリソースマネジメントとプロットですが、「敬服」という相乗りアクションが特徴的です。

全体的にリソースがカツカツで5ラウンドと短いため、ユーロゲーム的なやりたいことが全部はできない感じがリプレイ欲をそそります。

弟子の覚醒時の能力が覚醒前でも表記してあると一層遊びやすくなるんじゃないかと。

ホビージャパンさんから2018年春にリメイクが発売予定で、より面白く、遊びやすくなっていそうで楽しみです!

8.リトルタウンビルダーズ(評価:6/10)

ゲームマーケット2017秋の新作を早速。

ケイラスのようにアクションに対応する建物を建て、アクションを作っていくタイプのワーカープレイスメント。

盤面全体は見えているので計画性を問われ、さらにどこにワーカーを配置するか、どこに建物を建てるか悩ましくも楽しいゲームです。

4ラウンドしかなくリソースもカツカツで、かなりバランス調整に配慮されている感触があります。

セットアップ以外に運要素はありませんが、目標タイルが隠されていてそれぞれ内容が異なるため、極端に苦しい感覚もなく非常に遊びやすい良作じゃないかと思います。

9.おぼえなサイコロ(評価:7/10)

優しいメモリーゲーム。ゲームマーケット2017秋の新作で、試遊させて頂いて即購入しました。

手番ではまず山札からカードを1枚引き、公開した後裏向きで場に並べます。

その後ダイスを振り、出目に対応するカードがあると思えばその場所をいち早く指します。

カードの中に出目に対応するものが一つでもあれば正解で、そのカードをすべて受け取ります。一つもなければ間違いで、罰金キューブを一つ受け取ります。

カードを並べる場には限りがあるので、カードが溜まってくると間違った記憶でも当たることがでてきます。

さらに罰金キューブは3つ集まって初めて1失点なので、多少の間違いは怖がらずどんどん指差すことが推奨されたデザインになっています。

メモリーゲームながら記憶に自信がなくても楽しめるように配慮されていて、非常に楽しく遊べました。

カードの絵柄も非常に可愛く、同じカテゴリのでも別の種類(例えば猫ではスコティッシュフォールドとシャムなど)が描かれているものも多く必見です。

コメント

コメントを投稿